点击右上角"..."中的"

点击右上角"..."中的" "按钮进行分享

"按钮进行分享

文献精读|柳叶刀子刊再发大庆研究,30年随访数据究竟发现了什么

打开微信”扫一扫“打开网页后点击屏幕右上角分享按钮

导语:大庆糖尿病预防研究(CDQDPS)作为全球2型糖尿病(T2DM)一级预防的里程碑式研究,其研究结果备受国内外糖尿病临床及研究工作者关注。当地时间4月25日,大庆研究30年随访结果在线发表于The Lancet Diabetes & Endocrinol 杂志,首次发现生活方式干预可使糖耐量受损(IGT)人群心血管疾病(CVD)事件风险显著下降,并再次证实生活方式干预可以降低心血管死亡和全因死亡[1]。

图片来源:The Lancet Diabetes & Endocrinology 官网截图

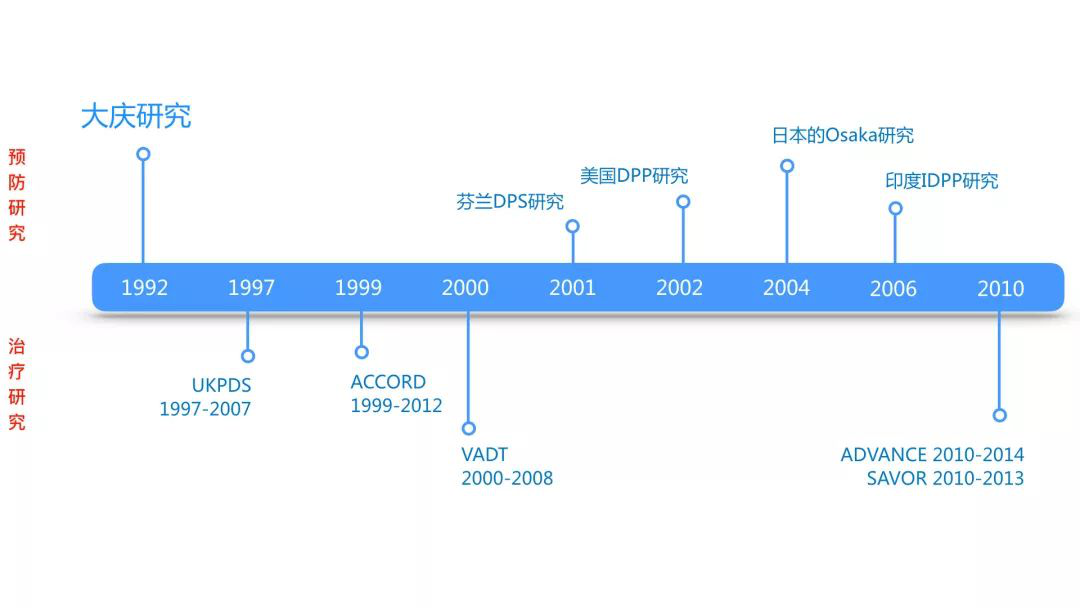

大庆研究的前世今生

谈到中国学者在糖尿病领域的重要贡献,大庆糖尿病预防研究必定是浓墨重彩的一笔。大庆研究已在很多国际期刊上发表过研究结果,经常会与芬兰的DPS研究(93年开始)和美国的DPP研究(99年开始)相提并论。如果从研究开展的时间来看,大庆研究(86年开始)要明显早于这两项研究。先后由中日友好医院内分泌科潘孝仁教授和李光伟教授领衔,几乎改变了世界糖尿病学者对于糖尿病预防的观点。

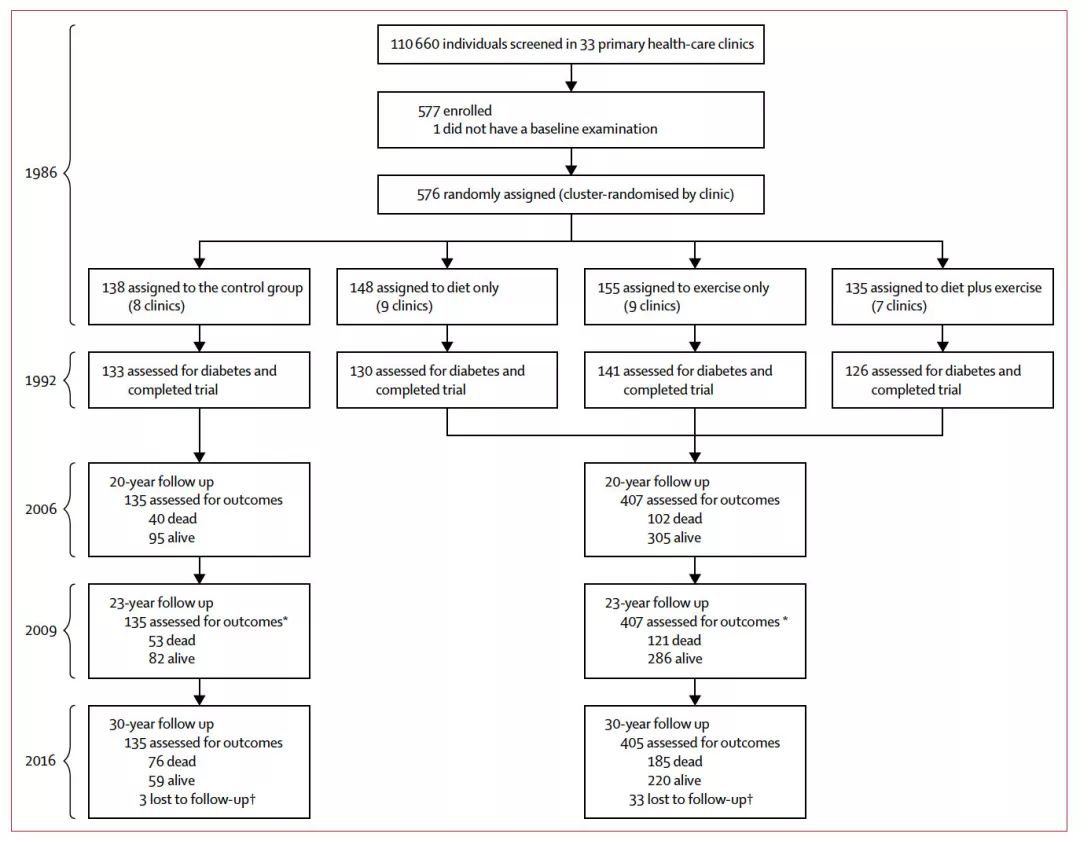

当时的大庆地区经济腾飞、生活水平大幅改善,作为中国发展的缩影,由此而被选为糖尿病预防研究的“根据地”。研究团队于1986~1992年在大庆开展了为期6年的临床试验,从11万余人中筛选出576例糖耐量受损成人,将其随机分为对照组(不干预)(n=138)及生活方式干预组(n=438)。其中干预组包括饮食干预,运动干预,以及饮食、运动共同干预。经过6年生活方式干预后,对受试者罹患糖尿病的风险进行统计,随后,更是进行了20年随访,23年随访和30年随访,以更进一步探究早期生活方式干预对糖尿病发病率、心血管并发症发病率、复合微血管并发症发病率、心血管疾病死亡率和全因死亡率等各种因素的影响。

30年砥砺前行,糖尿病预防研究的先驱者

1996年是第一个10年,在世界上第一次证明生活方式干预能够显著降低糖尿病高危人群的发病率,即发现糖尿病能被预防;

● 未干预组糖尿病累积发生率为 67.7%;

● 饮食、运动及饮食加运动组的发生率分别仅为 43.8%, 41.1%和 46%;

● 进一步调整基线BMI和FPG影响后 , 3个生活方式干预组糖尿病发病风险分别比对照组降低了 31%, 46%和 42%。

这一结果于1997年发表在国际权威糖尿病杂志Diabetes Care上[2]。

2006年是第二个10年,提示糖尿病能被长期预防;接受为期仅为6年的生活方式干预IGT人群,

● 其后 20年间糖尿病发生率可降低 43%,即数年的生活方式干预对糖尿病的长期预防作用可延续到 15~20年;

● 生活方式干预可使其后20年的严重微血管病变( 含失明和眼底激光手术治疗) 发生率下降47%;

● 在23 年的随访期间,干预组的累积心血管病死亡率、全因死亡率及糖尿病发病率均显著降低。

这一结果于2008年发表在国际性权威杂志The Lancet上[3]。

2016年是第三个10年,揭示糖尿病预防有益于降低心、脑、眼并发症;经过6年积极生活方式干预之后,

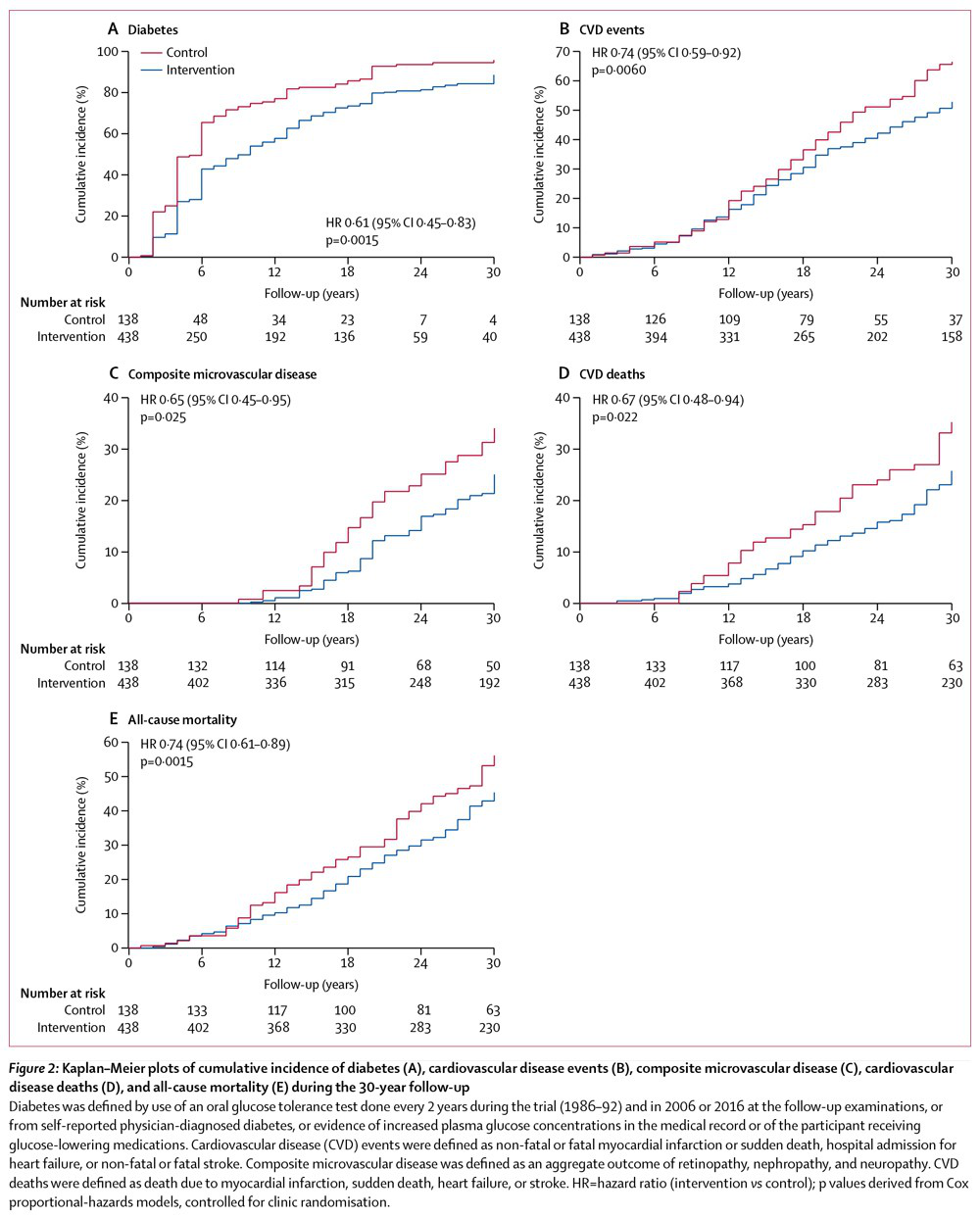

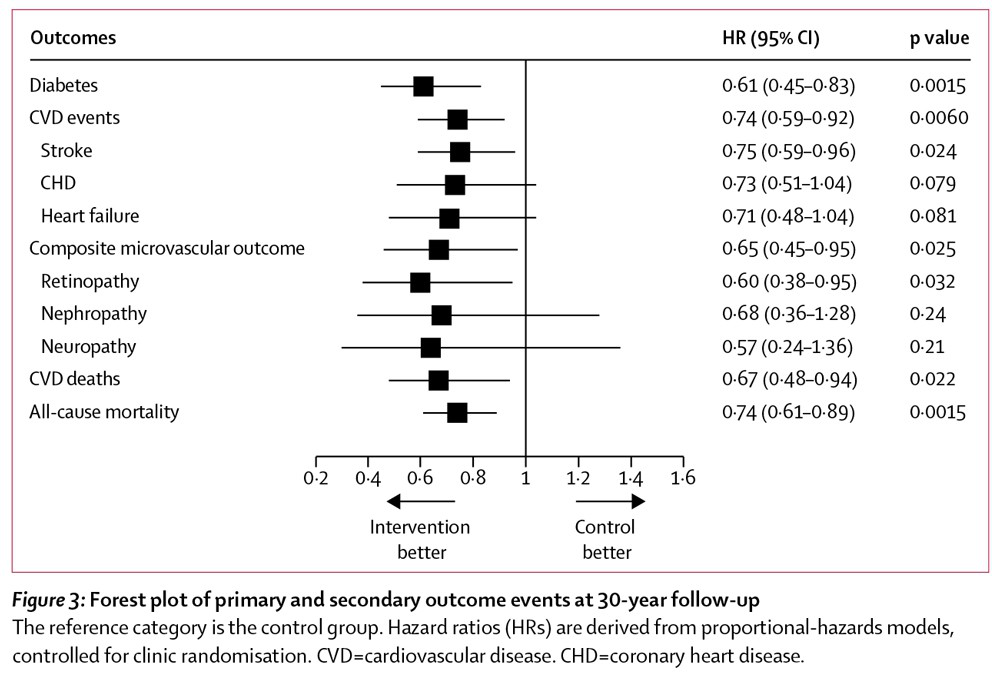

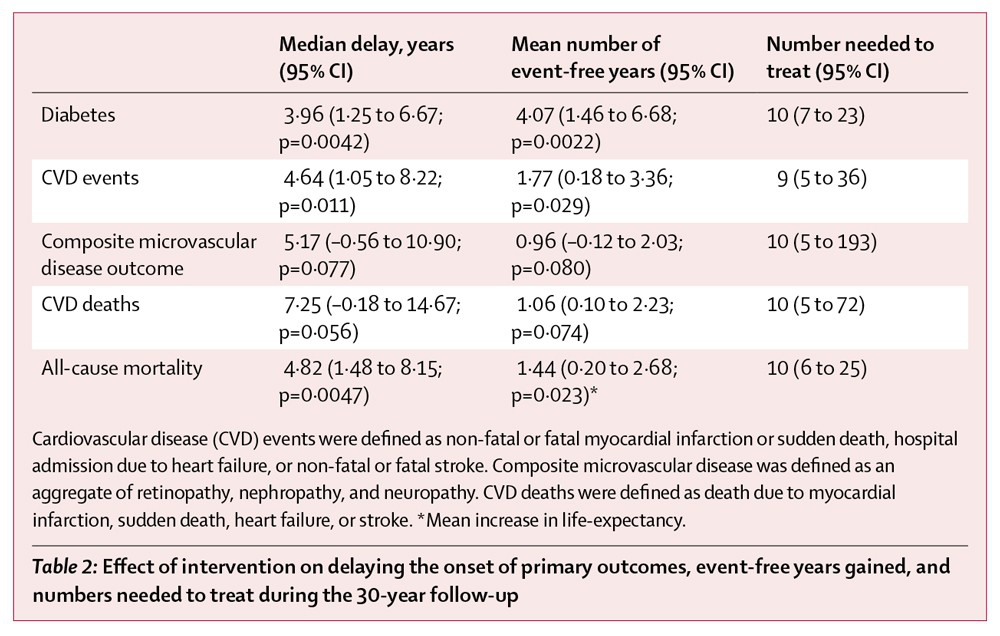

● IGT人群的糖尿病发病中位时间延迟3.96年 (95%CI 1.25~6.67;p=0.0042),糖尿病累积发病率明显降低;

● 心血管疾病事件总体发生率降低26%(HR 0.74;95%CI 0.59-0.92;p=0.006),其中卒中发病率降低25%,冠心病发病率降低27%,心力衰竭发病率降低29%。心血管疾病发作的中位延迟时间为4.64年;

● 微血管并发症发生率较低35%(HR 0.65;95%CI 0.45-0.95;p=0.025),其中视网膜病变发生率降低40%,肾病和神经病变的发病率同样降低,但没有统计学意义;

● 心血管累及死亡发生率总体降低33%(HR 0.67;95%CI 0.48-0.94;p=0.022),其中卒中降低24%,冠心病降低40%,心力衰竭降低40%。对于非心血管死亡,干预组与对照组之间无显著差异;

● 全因死亡率降低26%(HR 0.74;95%CI 0.61-0.89;p=0.0015);

● 平均预期寿命延长1.44岁(95%CI 0.20-2.68;p=0.023)。

除此之外,大庆研究随访30年的结果还显示,IGT人群心血管死亡、脑卒中、心梗的发生率都在安全线以内。李光伟教授指出:大庆研究随访30年的结果是一个“大结局”,生活方式干预使得糖尿病的并发症风险越过了一个“安全线”。这可能意味着经过6年生活方式的干预,有些人已经养成一个好的生活习惯。

另外,生活方式干预使得糖耐量受损人群的糖尿病发病推迟4年,心血管事件发生推迟4.64年,微血管病变推迟5.17年,心血管死亡推迟7.25年,全因死亡推迟4.82年,平均预期寿命提高1.44年。

研究讨论

大庆研究30年随访结果不仅证实了大庆糖尿病预防研究的20年随访结果和23年随访结果,而且还在世界上第一次证明了生活方式干预可以降低糖耐量受损人群心脑血管事件和微血管病变的发生率。目前,美国DPP研究和芬兰DPS研究还都未证实这一结果。本研究成果在全球糖尿病预防研究领域中处于国际领先地位。

需要强调的是,与大庆研究相比,芬兰DPS和美国DPP研究中生活方式干预主要在于减轻参与者体重(人群平均BMI>30kg/m2),因此这两项研究均都得出减肥是减少糖尿病发病率的一个重要因素。而在大庆研究中,人群平均BMI仅为25.7kg/m2,而BMI高于25 kg/m2的参与者才鼓励减轻体重,干预措施只导致了BMI 的微小变化,表明干预组糖尿病发病率降低主要是由于饮食结构变化和体力活动增加等因素,而不是体重下降。

另外,在大庆研究中,干预组并发症发生率较低,主要发生在随机分组后15年或更长时间,这主要是因为是糖尿病发病延迟,从而也延迟了并发症的发展。当然另一种原因,可能是在试验结束后,参与者本身或提供干预措施的诊所继续采用相同的干预方式,但数据显示干预组和对照组接受的降压和降脂药物治疗水平相同。另外,作者在附录中提供了相应的支持证据,干预组并发症的减少主要原因是糖尿病发病的延迟。

生活方式干预可以减少糖耐量受损(IGT)人群的糖尿病发病率,这一点不容置疑,但是是否适用于其他类型的糖尿病前期,即能否降低孤立性空腹血糖受损(isolated-IFG)或HbA1C轻度升高(不伴糖耐量受损)人群糖尿病发病率,还并不十分清楚。

在世界大多数地区,特别是在中低收入国家,糖尿病发病率增速高、医疗资源有限,生活方式干预会是应对糖尿病流行最实际以及最具成本效益的方式。对于预防糖尿病,只提倡健康饮食、全民健身的口号仍是不够的,还需要有相应的配套政策和设施来帮助人们改变不健康的生活方式。

参考文章

[1] Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing Diabetes Prevention Outcome Study. Lancet Diabetes Endocrinol 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30093-2

[2] Guangwei Lig, et al., (2008). The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-up study. The Lancet, 10.1016/S0140-6736(08)60766-7

[3] Guangwei Lig, et al., (2014). Cardiovascular mortality, all-cause mortality, and diabetes incidence after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance in the Da Qing Diabetes Prevention Study: a 23-year follow-up study. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 10.1016/S2213-8587(14)70057-9.

2型糖尿病